Кортикальный слой наружной поверхности теменной кости представляет собой плотную и компактную часть кости, которая обеспечивает прочность и защиту для мягких тканей и структур, находящихся под ней. Этот слой играет важную роль в формировании черепа и поддержании его структуры, обеспечивая защиту головного мозга.

Теменная кость, обладая кортикальным слоем на своей наружной поверхности, также участвует в соединении с другими костями черепа, формируя его общий контур и обеспечивая необходимую жесткость. Таким образом, кортикальный слой важен как для механической, так и для защитной функции черепа.

- Кортикальный слой — это наружная часть теменной кости, обеспечивающая защиту внутренним структурам.

- Теменная кость участвует в формировании боковой и верхней стенки черепа.

- Кортикальный слой отличается высокой прочностью и плотностью, играя защитную роль.

- Важно для практики врача: оценка состояния кортикального слоя может помочь в диагностике заболеваний черепа.

- Изменения в кортикальном слое могут указывать на патологии, такие как остеопороз или черепно-мозговые травмы.

Кортикальный слой наружной поверхности теменной кости что значит

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии (заведующий кафедрой, профессор И. И. Камалов) Казанского государственного медицинского университета

В литературе достаточно хорошо освещены вопросы рентгенодиагностики опухолей головного мозга [1,2,3,4]. Одним из наиболее информативных методов в выявлении косвенных изменений в костях черепа при наличии опухолей остается традиционное рентгенологическое обследование. Даже стандартное краниографическое исследование может предоставить ценную информацию. При корректном и грамотном проведении исследования становятся ясными показания для дальнейшего назначение контрастных (инвазивных) или компьютерно-томографических (неинвазивных) методов.

Исследование рекомендуется начинать с выполнения обзорных краниограмм, которые можно дополнить специальными снимками в зависимости от клинических показаний (прицельные снимки, передние и задние полуаксиальные проекции, аксиальный снимок черепа, рентгенограммы глазницы по Резе, череп с прямым увеличением, исследования по Шюллеру, Стенверсу, Майеру, и томографические исследования). При анализе краниограмм опухолей мозга важно начинать с области турецкого седла, поскольку оно занимает центральное положение в черепной коробке и является первым местом, подвергающимся влиянию интракраниальных объемных образований. Кроме того, турецкое седло является строением с менее плотной костной структурой, что объясняет изменение его структуры до 82% при наличии объемных процессов в головном мозге.

Исследования выявляют определенные закономерности в изменениях турецкого седла в зависимости от характера процессов в черепе. Рентгенологически выявленные изменения в турецком седле разделяют на 5 групп:

1) Изменения в области седла, связанные с интраселлярными объемными процессами; 2) изменения, обусловленные опухолями, расположенными в околоселлярной области;

3) Гидроцефально-гипертензионные изменения, возникающие в результате воздействия объемных процессов на определенном расстоянии от турецкого седла;

4) изменения турецкого седла, связанные с опухолевыми процессами, исходящими из основной кости;5) инволютивные изменения, связанные с общим старением организма.

Рентгенологический анализ описанных изменений в области турецкого седла осуществляется следующим образом. Интраселлярные изменения фиксируются как изменения в форме и объеме седла при сохраненной верхушке его спинки, так как верхушка обычно оказывается вне зоны интраселлярного воздействия опухоли.

Околоселлярные новообразования на краниограммах вызывают менее выраженные изменения по сравнению с опухолями, находящимися непосредственно в седле. В зависимости от их локализации можно наблюдать характерные рентгенологические признаки деформации седла. Например, если опухоль расположена сбоку или спереди от седла, изменения начинают наблюдаться на передних клиновидных отростках со стороны опухоли. Остеопороз, а в дальнейшем и рарефикация, фиксируются на лобной рентгенограмме области турецкого седла, и наиболее информативные данные получаются на продольной томограмме в лобной проекции, выполненной на уровне передних клиновидных отростков. Часто на этих снимках можно наблюдать «скошенность» отростка снаружи.

В случаях давления опухоли на седло сбоку и сзади наблюдается порозность заднего клиновидного отростка на пораженной стороне, которая затем распространяется на всю спинку седла, что приводит к её наклону вперед. Порозность одного из задних клиновидных отростков четко фиксируется на заднем полуаксиальном снимке турецкого седла. При боковом расположении новообразования наблюдается эффект «расщепления» спинки седла, вызванный давлением опухоли, которое изогнув спинку, приводит к ее деформации.

Ретроселлярно локализующиеся опухоли в первую очередь деформируют спинку седла и скат, хотя при подобных новообразованиях изменениям нередко подвергаются гребни пирамид височных костей, края затылочного отверстия, чешуя затылочной кости. Изменения спинки и ската чаще возникают при субтенториальном расположении опухоли и реже при надтенториальном ее происхождении. Остеопороз спинки седла устанавливается обычно на боковом и заднеполуаксиальном снимках, а иногда его удается констатировать на подбородочно-носовой томограмме, произведенной на глубине залегания спинки седла.

Определить изменения в скате, как на стадии порозности, так и разрушения, возможно только на боковой томограмме черепа, снятой по средней плоскости. Спинка седла подвергается деформации до рарефикации, что обусловлено давлением сзади вперед, в результате чего происходит её мещение и наклон.

При гипертензионно-гидроцефальном синдроме отмечены остеопоротические изменения верхушки спинки седла — уменьшается плотность спонгиозного вещества, убыль которого на 20% определяется рентгенологическим методом исследования. Позднее порозным становится кортикальный слой, что проявляется уменьшением его плотности и четкости. Вслед за изменениями спинки турецкого седла остеопорозу подвергается его дно, причем передний скат в этом случае изменяется редко. Деструктивные изменения турецкого седла связаны с опухолевыми процессами, исходящими из основной кости; инволютивные изменения турецкого седла выражаются остеопорозом его деталей.

Таким образом, при анализе рентгенограмм черепа пациентов с опухолями мозга очень важно установить наличие изменений в области турецкого седла и классифицировать их. В этом процессе необходимо обращать внимание на форму, размеры седла, а также его анатомические составляющие (спинка, бугорок, ретроселлярная область, дно).

Опухоли головного мозга вызывают изменения не только в турецком седле, они оказывают местное воздействие на кости черепа, прорастая через кость, или оказывают давление на нее. В тех случаях, когда они обильно питаются сосудами, на костях свода черепа остается глубокий отпечаток этих сосудов.

Само опухолевое образование может подвергаться обызвествлению. Все изменения, связанные с опухолями мозга, классифицируются как локальные проявления объемного процесса и могут быть выявлены без контрастного исследования. К ним относятся:

1) уменьшение объема кости (локальный остеопороз, истончение кости; прогиб истонченной кости, увеличение диаметра естественных отверстий);

2) Увеличение объемов костной ткани (гиперостозы — как однородные, так и неоднородные);

3) усиление сосудистого рисунка костей свода черепа (усиление артериального и венозного сосудистого рисунка);

4) Обызвествление опухолей; 5) Снижение пневматизации придаточных пазух черепа.

Локальный остеопороз вызывается давлением опухоли на кости черепа, причем совершенно не обязательно, чтобы опухоль непосредственно прилегала к костям черепа. Локальный остеопороз при опухоли головного мозга и его оболочек отличается от пальцевидных вдавлений тем, что остеопороз имеет большие размеры и неправильную форму.

Следует отметить, что в черепной патологии чаще всего наблюдается локальная форма остеопороза. Обычно остеопороз фиксируется на выступающих участках костной ткани основания черепа и на костных структурах турецкого седла. Во время остеопороза количество костных балок уменьшается, что приводит к увеличению пространства между ними.

Истончение кости является проявлением следующей фазы изменений костей черепа от давления. При этом диаметр истонченного участка кости всегда меньше размера опухоли. Истончение кости может быть обширным или ограниченным.

Чаще фиксируется ограниченное истончение костной ткани на краевых участках черепа, в частности, на гранях малых крыльев, пирамидках височных костей, а также на передних или задних клиновидных отростках. Прогиб истонченной кости, изменяющий её форму, наблюдается как в местах истончения, так и в неизмененных участках.

Особенно это выражается в детском возрасте, в случае, когда опухоль начинает развиваться в раннем детстве. Прогибу подвергается височная кость, затем теменная и затылочная, нередко подвергается прогибу и сфеноидалъный гребень. У детей прогиб костей имеет место не только при опухолях головного мозга, но и при гигромах или паразитарных его заболеваниях.

Подобные прогибы и изменения формы костей фиксируются и в области турецкого седла. При супраселлярных опухолях все элементы седла прогибаются и опускаются вниз, в результате чего спинка турецкого седла укорачивается. В случаях длительной гидроцефалии III желудочка наблюдается прогиб исключительно центральной части дна турецкого седла, проявляющийся двухконтурностью.

При параселлярных процессах наблюдается асимметрия бокового хода седла на стороне объемного процесса. Увеличению диаметра подвергаются все естественные отверстия черепа. Расширение внутреннего слухового прохода — при невриномах слухового нерва, канала зрительного нерва — при глиомах зрительного нерва, арахноидэндотелиоме бугорка и медиального отдела малого крыла основной кости. Яремное отверстие расширяется при гломусных опухолях. Опухоль гассерова узла вызывает атрофию и верхушки пирамиды височной кости при сохранности внутренней стенки внутреннего слухового прохода.

На рентгенограммах фиксируются гиперостозы, имеющие два источника: либо вследствие раздражения твердой мозговой оболочки, либо из-за прорастания опухоли через неё. Гиперостозы выявляются исключительно при оболочечных опухолях и ни при каких обстоятельствах — при внутримозговых.

Гиперостозы, сформировавшиеся от раздражения твердой мозговой оболочки, рентгенологически представляются однородными, равномерными и дают рентгенологическую картину уплотнения костей без деструктивных изменений. При прорастании опухоли через кость, арахноидэндотелиоме большого и малого крыльев основной кости и при парасагиттальных и конвекситальных опухолях рентгенологически определяют поперечную исчерченность кости за счет множественных, направленных перпендикулярно поверхности кости участков деструкции, вызванных прорастанием опухоли.

Центр гиперостоза фиксирует участок деструкции, хотя по своим размерам он значительно меньше области поперечной исчерченности. В случае прорастания опухоли в кость обнаруживается деструкция наружного слоя и мягкотканный компонент опухоли, что свидетельствует о её росте в мягкие ткани. Однако это еще не указывает на злокачественность опухоли. Для определения мягкотканного компонента необходимо сделать акцент на центральной части поперечной исчерченности, выделяя её в краеобразующую зону.

Усиление артериального рисунка, проявляющееся увеличением диаметра основного ствола средней оболочечной артерии на одной из сторон, заставляет предположить оболочечную опухоль. На это же указывает отсутствие конечных ветвей артериальной борозды, или отхождение дополнительной, третьей ветви средней оболочечной артерии, или конвергенция сосудов к центру опухоли. Усиление рисунка вен характеризуется большой протяженностью хода и направлением к их ближайшему функционирующему венозному синусу. У вены просвет становится равномерным.

Обызвествления фиксируются как при внутримозговых образованиях, так и при оболочечных опухолях, но всегда в случае доброкачественных опухолей сосудистого происхождения, а также доброкачественных глиомах (например, дендроглиомах, астроцитомах). Обызвествляются как сама опухолевая ткань, так и стенки кист; в редких случаях по характеристикам обызвествлений можно предположить природу опухоли (например, пинеалома, краниофарингиома и другие). Эти образования требуют дифференциальной диагностики с другими внутримозговыми образованиями (например, паразитарные образования, поствоспалительные обызвествления, старыми посттравматическими гематомами, крайне редко стенками абсцессов, сосудистыми аномалиями). Выявление обызвествленной опухоли на рентгенограммах позволяет установить топографический диагноз, но не дает информации о гистологическом типе.

Понижение пневматизации придаточных пазух черепа указывает на сторону поражения [4].

Таким образом, тщательный анализ краниограмм у пациентов с подозрением на опухоли головного мозга и его оболочек предоставляет важные данные о глобальных и локальных изменениях костной ткани черепа, что способствует направлению к рентгеноконтрастным или компьютерно-томографическим исследованиям, имеющим значение для оперативного вмешательства и разработки адекватной схемы лечения.

Кортикальный слой наружной поверхности теменной кости что значит

МОРФОЛОГИЯ ОСТЕОПОРОЗА

Из отечественной и зарубежной литературы известно, что количество людей с остеопорозом постоянно увеличивается, а значит рaстет и фактор риска возникновения переломов.

Исследования С. С. Радионовой и коллег (1998), Э. И. Солод и соавт. (1999) и других авторов показали, что при остеопорозе могут возникать переломы в различных участках, особенно в области шейки бедра, что стало причиной признания данного заболевания одной из важнейших проблем здравоохранения (Cooper C., Campion G., 1992); риск переломов шейки бедра возрастает в 6 раз, а в области позвонков — в 4 раза по сравнению с другими костными участками.

По данным О. Б. Ершовой (1998), количество переломов шейки бедра на 100тыс. жителей г. Ярославля в возрасте 50 лет и старше увеличилось с 58,85 в 1990г. до 136 в 1994г.. В США количество переломов шейки бедра превысило 250 тыс. человек в год (Е. А. Лепарский с соавт.1998), а в Германии 70 тыс. (A.Coster ,1994 ).

Сегодня возможно количественно оценить степень выраженности остеопороза с помощью остеоденситометрии, которая позволяет определить минеральную плотность (МП) костной ткани.

Р. Р. Сиражетдинов с соавт.(2001). составили справочную таблицу о возрастной норме для людей 16-80 лет во всех костях скелета МП, а Выявили пороговую величину, при которой возникают переломы. Так по данным этих авторов пороговое значение МП третьего поясничного позвонка, при котором переломы происходят наиболее часто, является 12,3-10,9.

М. Н. Нагорнов и коллеги (2000) установили, что диагноз остеопороза может быть установлен при минеральной плотности губчатого вещества гребешка подвздошной кости менее 10,2%.

Эти данные можно использовать при экспертизах костных травм на фоне остеопороза для диагностики последнего.

Патоморфология костной ткани при остеопорозе изучена еще недостаточно.

Мы поставили перед собой задачу изучить морфологию костей у людей с остеопорозом. Он ярко выражен преимущественно у людей пожилого и старческого возраста с переломами шейки бедра.

В институте скорой помощи им. Н. В. Склифосовского среди 4717 пациентов с переломами шейки бедра были зарегистрированы лица различных возрастных категорий от 17 до 106 лет, но большинство из них старше 60 лет; средний возраст этих пациентов составил 71 год.

У лиц моложе 50 лет переломы шейки бедра возникали от травм значительной силы (падение с большой высоты, автотравма и др.). У лиц пожилого возраста переломы наступали от травм незначительной силы (падение с высоты собственного роста, падение со стула или кровати на обл. большого вертела), у стариков даже «спонтанно».

15% всех пациентов с переломами шейки бедра имели нарушения cerebral circulation; из них у 2/3 были переломы на парализованной стороне.

Мы изучили рентгено — морфологичекое строение костной ткани у 170 умерших больных с переломами шейки бедра и у 10 умерших аналогичного возраста, не имевших переломов и умерших внезапно от ишемической болезни сердца; в половине из этих наблюдений ИБС сочеталась с гипертонической болезнью. При исследовании учитывалось общее состояние организма, сопутствующие заболевания и другие факторы.

Для проведения гистологического анализа из бедренного эпифиза изымались пластинки, вырезанные вдоль продольной оси, а также дополнительные образцы в случае переломов шейки бедра, которые изготавливали в поперечном направлении. Также брались куски из верхней части неповрежденного бедра, поперечная пластинка из средней области диафиза бедра, а также фрагменты лобной, затылочной, теменных костей черепа, грудины и ребер, которые отбирали как в продольном, так и поперечном сечении в местах соединения костей с хрящевыми тканями, а также позвонков с соседними участками межпозвоночного диска.

Гистологический метод исследования в сочетании с макроскопическим и данными рентгенограмм позволил подробно изучить гистотопографические изменения в костной ткани.

Среди 152 умерших с переломами шейки бедра, не достигших 60 лет, остеопороз наблюдался во всех костях, хотя наиболее выражен он был в тех, которые поддавались наибольшей физиологической нагрузке, как, например, в верхнем эпифизе бедра и позвонках. Рарефикация костной ткани напрямую сопровождалась сокращением как количества, так и размера костных балок. В верхнем эпифизе бедра наблюдалось резкое уменьшение костного вещества, что создавало так называемые «слабые места», локализующиеся в области центра большого вертела и на верхнем и нижнем полюсах головки вблизи шейки. Результаты нашей работы подтверждают выводы большинства исследователей. (Чеботарева А. Я.1949; Дубров Я. Г., 1952; Петров П. Н.1957; Каплан А. В., Лирцман. В. М. и др. 1973; Яснов. Е. Ф.1951; Milton L.J., 1986 и др.).

Рентгенологически и макроскопически остеопороз был особенно выражен в губчатых костях и губчатых отделах трубчатых костей. Степень остеопороза была различна: от истончения и разрежения костных структур до полного исчезновения рисунка спонгиозы.

Рентгенологически позвонки выглядят чрезмерно прозрачными из-за истончения и даже утраты костных трабекул, что придает им бесструктурный вид. Плотность их теней становится сопоставимой с плотностью окружающих мягких тканей, что затрудняет их визуализацию. Такие позвонки не справляются с функциональной и статической нагрузкой, часто приводя к компрессионным переломам, которые могут произойти даже без травмы или в результате незначительных бытовых нагрузок. Истончение кортикального слоя трубчатых костей происходит с внутренней стороны, где костномозговой канал, как и мозговые пространства губчатых и плоских костей, заполняется жировым костным мозгом.

В 5 случаях выявлена резкая атрофия костей черепа. Она касалась симметрично обеих теменных костей, имела овальную или округлую форму размером до 9х5 см. и вид углублений, расположенных на наружной поверхности костей крыши черепа (но не со стороны мозга).

В губчатом слое наблюдается его отсутствие, а резкое истончение кортикальных слоев достигает толщины 1 мм, что сопоставимо с толщиной листа бумаги. Края истонченных участков утолщаются, достигая 0,4 см, что заставляет плоские кости черепа принимать свое обычное строение, т.е. формируется губчатый слой в теменных костях. Тем не менее, остеопороз по-прежнему проявляется. Внешние и внутренние кортикальные слои остаются тонкими, в то время как губчатый слой демонстрирует выраженные признаки остеопороза.

В одном из этих случаев небольшой силы травма явилась причиной перелома истонченной кости черепа, а также перелома шейки бедра. Больная при попытке встать со стула из сидячего положения упала на парализованную сторону. Перелом атрофированных костей черепа от слабой травмы явился причиной cубдуральной гематомы, от которой и наступила смерть.

Таким образом, данный пример подчеркивает важность учета морфологической структуры поврежденной кости, а также наличия сопутствующих заболеваний и их осложнений при оценке степени тяжести вреда здоровью.

Несомненно правы те авторы (Каплан А. В.,1979; Крюков В. Н.,1986; Богаод О. В.,1991 и др.), которые утверждают, что вид разрушения кости по законам сопротивления материалов определяется формой ее конструкции. Так анатомически верхний эпифиз бедра по математическим подсчетам Culman построен по типу подъемного крана, при этом костные балки располагаются по линиям и в направлении наибольшего механического напряжения, образуя определенный шеечно-диафизарный угол. С возрастом величина его изменяется. В этом ряд авторов усматривает один из моментов предрасполагающих к уменьшению прочности верхнего эпифиза бедра (Каплан А. В. 1979).

Уменьшение костной массы и прочности костей вызвано изменениями в функции остеобластов и остеоцитов, их ферментативная активность снижается, что наблюдается у пожилых людей и при определенных патологиях: заболеваниях почек, эндокринной системы, нарушениях питания, гиподинамии и других состояниях (Родионова С. С. и др., 1998; Русаков А. В., 1959 и др.)

В живом организме костная ткань постоянно перестраивается, что обеспечивает ей прочность. ( А. В. Русаков, 1959; Ю. И. Денисов-Никольский с соавт., 1998; Burr D.B., Martin R.B., 1989; Mаsekilde L., 1993 и др.). Однако, при патологических состояниях, рассасывание преобладает, а новообразование костной ткани ослабевает. Уменьшается количество и толщина костных балок, а также количество клеточных элементов, а вместе с этим пропорционально уменьшается интенсивность обменных процессов ( Рlenk H.Jr, 1996 и др.).

Опускается уровень синтеза межклеточного вещества, включая коллагеновые структуры. С возрастом в этих структурах возрастает доля кристаллизованного коллагена в логарифмической зависимости (Vuan, 1968), наблюдаются молекулярные изменения в костной ткани, придающие ей новые свойства. Кость становится более хрупкой.

Микроскопический метод исследования позволил выявить ряд дополнительных изменений. Так в некоторых костных полостях истонченных костных балок исчезали остеоциты. Как известно, остеоциты обеспечивают обменные процессы, сохраняя прочность межклеточного вещества.

При отсутствии остеоцитов, окружающие парапластические вещества костных балок не обновляются, что увеличивает их хрупкость. В результате этого появляются трещины внутри костных балок. Если трещина достигает края балок или происходит полное разрушение с потерей клеточных элементов (остеоцитов, остеобластов, клеток костного мозга, сосудов), высвобождаются биологически активные вещества с ядерным содержимым (неделевая фракция ДНК, РНК и прочее), а также разнообразные химические соединения (гистамин, серотонин, гистидин, декарбоксилаза, ацетилхолин и другие «тканевые гормоны» (Корж А. А. и др., 1972). Разрушение костных балок также нарушает кристаллическую структуру кости, что может вызывать «пьезоэлектрический эффект», способствующий ускорению обменных и репаративных процессов (Русаков А. В., 1959; Крюков В. Н., 1986; Parfitt A.M., 1982).

В шейке бедра у этих больных выявлены сосудистые изменения, аналогичные тем, которые имел пострадавший и в других органах (атеросклероз и гиалиноз стенок артерий со стенозом просвета и др.).

Внутри кости возникшие микропереломы костных балочек сопровождаются небольшими очагами кровоизлияний. Эти образования формируют свертки, которые скрепляют края сломанных костных балок, служа основой для возникновения регенеративных процессов. Возникает остеогенная клеточно-волокнистая ткань, в которой формируется микромозоль грубоволокнистого типа.

Она постепенно должна перестраиваться в пластинчатые костные структуры в условиях необходиных для срастания переломов. Однако таких условий, как правило, не бывает потому, что микропереломы возникающие внутри кости не передают пациенту информацию в виде болей, т. к. отсутствуют рецепторы, их передающие. Эти рецепторы находятся в надкостнице.

Однако с возрастом количество нервных рецепторов уменьшается; А. А. Отелин (1965) даже фиксировал исчезновение нервных сплетений в фиброэластическом слое надкостницы рарефицированных костей у пожилых людей. Кроме того, микротрещины и микропереломы, которые не достигают надкостницы, не проявляют внешних клинических признаков (В. А. Клевно, 1990). В результате, даже при наличии микропереломов в кости, такие пациенты продолжают активно использовать конечность. Микропереломы, возникающие и заживающие в условиях физических нагрузок, могут привести к трещинам в соседних костных балках, на которые оказывается повышенное давление, тем самым увеличивая вероятность появления дополнительных микропереломов. (Вичтомова Т. К., 1956; Русаков А. В., 1959).

Микроскопический метод исследования позволил увидеть в атрофированных костях микропереломы разной давности. Причем в шейке бедра они были многочисленными и предшествовали основному ее перелому. Отломки свежих переломов костных балок были скреплены кровяным сгустком.

Края более старых микропереломов соединяются остеогенной клеточно-волокнистой тканью, в которой сначала формируются коллагеновые, а затем и костные структуры. В области разрушенного жирового костного мозга появляются липогрануломы. Микропереломы, существующие длительное время, представляют собой грубоволокнистую костную мозоль. Эта новообразованная костная ткань при окраске по методу Маллори, выделяется синим цветом, в то время как пластинчатая кость окрашивается в красный цвет. Таким образом, метод окраски по Маллори эффективно демонстрирует наличие микромозолей в костях.

Микропереломы располагались преимущественно в области «слабых мест» верхнего эпифиза бедра (в центре большого вертела, у полюсов головки ближе к шейки и в центре последней). Особо следует отметить, что микропереломы обнаруживались в верхних эпифизах бедер обеих нижних конечностей, как в сломанной так и в видимо здоровой.

Однако вдоль основной линии перелома шейки бедра, на протяжении всего её длины, фиксировалось значительно большее количество микропереломов. Эти переломы варьировались по срокам, что отображалось на микромозолях с различной структурой. При этом микропереломы находились близко друг к другу, что создавало впечатление непрерывности одного перелома с другим.

Это свидетельствует о том, что при появлении микропереломов, продолжающаяся функция конечности приводит к образованию дополнительных мелких нарушений целости опорного механизма. Поэтому в последующем даже травма незначительной силы может явиться фактором, вызывающим перелом шейки бедра. Наступает механическое повреждение костной органа — перелом верхнего эпифиза бедра, хотя в генезе не отмечен момент значительной травмы, способной его вызвать. Подобные данные публикуют многие авторы (Каплан А. В., Петров П. Н., Brunner R., Doderlein L. и др.).

Возникновение микропереломов в области головки бедра назвали остеохондропатией, термин, поддержанный множеством исследователей (Баталов О. А. и др. 1998). А. В. Русаков определил их как микротравматическую болезнь костей, что также подтвердил в своих экспериментах Nagura S. Микропереломы, возникшие у военнослужащих во время дальних переходов, получили название «маршевых переломов» (Drummond, R.,1940; DevanW.T., Carton,D.C., 1954 и др.). У спортсменов или у людей с физическими перегрузками, Евдокимов А. Е. и Величко М. А. (1991) связывают появление микропереломов с «перегрузочной болезнью».

Остеопороз позвонков ренгенологически сопровождается появлением пятнистости, что соответствует микромозолям. Кроме того, возникают грыжи Шморля — пролабирование хряща в тела позвонков с деформацией позвонков.

Компрессионный перелом позвонка может возникать даже при физиологической нагрузке, что аналогично микроизменениям в ткани позвонков, отнесённым к болезни Кюммеля — Вернея. При остеопорозе микропереломы также могут наблюдаться в других костях, получая названия в честь авторов их описания. Например, микропереломы с изменениями в области коленного сустава известны как болезнь Кенига, а в области бугра пяточной кости — болезнь Гаглунда-Шинца и т.д. (Русаков А. В., Пермяков Н. К., 1962; Susan M.О., 1988; Amling M., 1996; Ritzel H., 1996).

Результаты собственных исследований и анализ данных литературы позволяют сделать вывод, что при травме скелета необходимо изучение свойств костной ткани и других физиологических особенностей пострадавшего для оценки тяжести причиненных повреждений.

Кортикальный слой наружной поверхности теменной кости играет важную роль в структуре черепа. Он представляет собой плотный внешний слой кости, который обеспечивает защиту для внутренних структур головы, таких как мозг и сосуды. Этот слой состоит из компактной костной ткани, которая характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к механическим нагрузкам.

Теменная кость, располагаясь в верхней части черепа, выполняет не только защитную функцию, но и обеспечивает поддержку для окружающих тканей. Кортикальный слой формирует прочную оболочку, которая препятствует травмам и повреждениям. Важно отметить, что этот слой также участвует в процессах ремоделирования кости, что позволяет ему адаптироваться к изменениям, вызванным возрастом или нагрузками.

Изучение кортикального слоя теменной кости позволяет лучше понять механизмы травматизации и восстановления, а также принципы, по которым кости реагируют на внешние воздействия. Это знание имеет значение как для медицины, так и для судебно-медицинской практики, где оценка состояния черепа может дать ценную информацию о причинах травм или заболеваний.

Анатомия: Теменная кость

Теменная кость, os parietale, является парной и образует центральную часть свода черепа. У человека она достигает наибольшей степени развития по сравнению с другими животными, что обусловлено высоким уровнем развития головного мозга. Это типичная покрывающая кость, служащая преимущественно защитной функцией.

Поэтому она имеет сравнительно простое строение в виде четырехугольной пластинки, вьшуклой снаружи и вогнутой изнутри. Четыре края ее служат для соединения с соседними костями, а именно: передний — с лобной, margo frontalis, задний — с затылочной, margo occipitalis, медиальный — с соименной костью другой стороны, margo sagittalis, и латеральный — с чешуей височной кости, margo squamosus.

Три первых края имеют зазубренные структуры, тогда как последний край приспособлен для формирования чешуйчатого шва.

Из четырех углов переднемедиальный соединяется с лобной костью, angulus frontalis, neреднелатеральный с клиновидной костью, angulus sphenoidalis, заднемедиальный с затылочной костью, angulus occipitalis, и заднелатеральный с основанием сосцевидного отростка височной кости, angulus mastoideus.

Рельеф внешней выпуклой поверхности обусловлен прикреплением различных мышц и фасций. В центре выступает теменной бугор, tuber parietale (место начала окостенения).

Ниже его идут изогнутые височные линии — Lineae temporales (superior et inferior) — для височной фасции и мышцы. Вблизи медиального края встречается отверстие, foramen parietale (для артерии и вены).

Рельеф внутренней вогнутой поверхности, facies interna, формируется за счет прилегания мозга, особенно его твердой оболочки; места их прикрепления к кости представляют собой параллельную медиальному краю борозду сагиттального синуса, sulcus sinus sagittalis superioris (след венозного синуса, sinus sagittalis superior), а в области angulus mastoideus – поперечную борозду, sulcus sinus sigmoidei (отпечаток одноименного венозного синуса).

Сосуды этой оболочки как бы отпечатались в виде ветвящихся почти на всей внутренней поверхности бороздок. По сторонам sulcus sinus sagittalis superioris видны следы так называемых грануляций паутинной оболочки, foveolae granulares.

Теменная кость

Теменная кость (os parietale) является парным элементом, который формирует боковые и верхние стенки свода черепа. Она классифицируется как покровная кость, обладающая защитной функцией. Внешне кость напоминает четырехугольную пластину: ее наружная сторона выпуклая, тогда как внутренняя представляет собой вогнутую поверхность.

Четыре её края соединяются с соседними костями: передний — с лобной, задний — с затылочной, медиальный — с теменной костью другой стороны и латеральный — с чешуей височной кости. Первые три края зубчатые, а последний чешуйчатый. В соединениях костей они образуют одноименные швы. На наружной выпуклой поверхности в центре выступает теменной бугор.

Ниже бугра расположены изогнутые височные линии — это места прикрепления мышц и височной фасции. Внутренняя вогнутая поверхность содержит следы соприкосновения головного мозга и твердой оболочки мозга.

Лобная кость (os frontale) непарная, участвует в образовании, как свода мозгового отдела, так и полостей (глазничной, носовой) лицевого отдела черепа. Лобная кость имеет 4 части: чешую, вертикально расположенную пластинку; две глазничные пластинки, образующие верхнюю стенку глазницы и расположенные горизонтально; между двумя глазничными пластинками располагается непарная носовая часть, образующая верхнюю стенку полости носа.

Лобная чешуя представлена в виде пластинки, имеющей выпуклую наружную сторону и вогнутую внутреннюю. На ее наружной стороне находятся два лобных бугра. Нижний край чешуи называется надглазничным, а рядом с носовой частью располагается надглазничная вырезка или отверстие, через которое проходят нерв и одноименные артерии.

Выше надглазничного края заметны надбровные дуги, между которыми находится гладкая площадка — глабелла. Надглазничный край латерально продолжается в скуловой отросток, соединяющийся со скуловой костью. Глазничные части располагаются горизонтально и имеют нижнюю вогнутую поверхность, обращённую в глазницу, и верхнюю, выпуклую — в полость черепа.

На верхней поверхности мозга можно увидеть следы, оставленные головным мозгом — пальцевидные вдавления. На нижней поверхности глазничной части, сбоку, находится ямка для слезной железы. Задний край глазничных частей соединяется с клиновидной костью.

Носовая часть содержит лобную пазуху, заполненную воздухом и открывающуюся в носовую полость. Размеры лобной пазухи индивидуальны, она обычно разделена перегородкой. Позади носовой, между глазничными частями, имеется решётчатая вырезка, которая на черепе в целом заполняется одноименной костью.

Решетчатая кость

Решетчатая кость (os ethmoidale) является непарной и принимает участие в формировании как мозгового, так и лицевого черепа; она расположена в центральной части. Решетчатая кость, в целом, закрыта костями лицевой части черепа, её компоненты образуют стенки полостей черепа, носа и глазниц.

Решётчатая кость имеет четыре части: решётчатую и перпендикулярную пластинки, и два лабиринта. Костные пластинки решетчатой кости расположены в виде буквы Т. Перпендикулярная пластинка располагается вертикально, а решётчатая — горизонтально. С решётчатой пластинки с одной и с другой стороны свисают два решетчатых лабиринта.

Решетчатая пластинка заполняет решетчатую вырезку лобной кости и пронизана маленькими отверстиями, напоминающими решету (отсюда и ее название), через которые проходят обонятельные нервы. Над ней, по средней линии, возвышается петушиный гребень, который является частью перпендикулярной пластинки и служит местом прикрепления твердой оболочки головного мозга.

Перпендикулярная пластинка является частью костной перегородки полости носа.

Решетчатые лабиринты представляют собой ячеистую структуру, где ячейки разделены тонкими костными перегородками. Эти воздухоносные ячейки формируют решетчатую пазуху, которая связана с полостью носа. С внешней стороны они закрыты глазничными пластинками, forming медиальную стенку глазницы. На медиальной стороне лабиринтов расположены верхняя и средняя носовые раковины.

Теменная кость

Рассмотрим строение теменной кости (os parietale). Это одна из костей свода черепа.

Теменная кость имеет две поверхности:

- Наружная поверхность (facies externa)

- Внутренняя / мозговая поверхность (facies interna/cerebralis)

Выделяют четыре края:

- Сагиттальный край (margo sagittalis)

- Лобный край (margo frontalis)

- Чешуйчатый край (margo squamosus)

- Лобный край (margo frontalis)

- Затылочный край (margo occipitalis)

совпадает с четырьмя углами:

совпадает с четырьмя углами: - Лобный угол (angulus frontalis)

- Затылочный край (margo occipitalis)

- Клиновидный угол (angulus sphenoidalis)

- Затылочный угол (angulus occipitalis)

- Клиновидный угол (angulus sphenoidalis)

- Сосцевидный угол (angulus mastoideus)

На наружной стороне кости выделяется выраженная возвышенность — теменной бугор (tuber parietale).

На наружной стороне кости выделяется выраженная возвышенность — теменной бугор (tuber parietale). Под ним расположены две линии:

Под ним расположены две линии: - Верхняя височная линия (linea temporalis superior) — к ней прикрепляется височная фасция

- Нижняя височная линия (linea temporalis inferior) — служит местом прикрепления височной мышцы

На внутренней поверхности теменной кости можно заметить следы различных мозговых и сосудистых структур.

Вдоль верхнего края проходит борозда верхнего сагиттального синуса (sulcus sinus sagittalis superioris).

Вдоль этой борозды располагаются ямочки грануляций (foveolae granulares), которые отмечают наличие ворсинок паутинной оболочки мозга.

В области сосцевидного угла расположена борозда сигмовидного синуса (sulcus sinus sigmoidei).

По всей мозговой поверхности проходят значительные артериальные борозды (sulci arteriosi), образованные менингеальными артериями.

Также можно заметить пальцевидные вдавления (impressiones digitatae), образованные мозговыми извилинами.

В области сагиттального края обнаруживается теменное отверстие (foramen parietale), через которое проходит теменная эмиссарная вена и ветвь затылочной артерии.

Словарь

Теменная кость

Теменная кость имеет четырехугольную форму, будучи парной. В отличие от скучной клиновидной кости, она интересна благодаря своей парности. Эта значительная кость обладает выпуклой внешней стороной. По своей природе она выступает в роли защитной покровной кости, обеспечивающей безопасность головного мозга. Теменная кость является важной частью свода черепа.

Она помогает образовываться боковой и верхней его частей. Серьезных анатомических исследований не требует, потому что очень проста в строении.

В структуре теменной кости выделяют четыре края или поверхности: сагиттальную, чешуйчатую, лобную и затылочную. Эти края соединяют кость с соседними костями. Три из них имеют небольшие зазубрины, а последний образует чешуйчатый шов.

Лобный край расположился вблизи задней поверхности лобной чешуи.

Затылочный край соответствует своему месту в данной области.

Так как теменная кость обладает парой, значит, что где-то они должны в итоге соединиться. Это происходит посредством сагиттального края. У нижнего край достаточно косой, но при этом такой дефект скрывается чешуей височной кости. Помимо всего прочего, теменная кость обладает четырьмя углами, которые получили собственные названия. Это передневерхний лобный угол, передненижний клиновидный угол, задневерхний затылочный угол и задненижний сосцевидный угол.

Передневерхний лобный угол составляет 90 градусов. Он соприкасается с венечным и стреловидным швами. В процессе формирования этого угла, а также на протяжении первых двух лет жизни, он называется передним родничком. На протяжении длительного времени он остается перепончатым и не превращается в кость.

Задневерхний угол находится в промежутке между 90 и 180 градусами. Кроме того, он слегка закруглен. Именно в этой части ламбовидный и стреловидный швы соединяются. У младенца в утробе матери, а затем и в первые месяцы жизни можно увидеть в этой части скелета головы задний родничок. В течение 12 месяцев он будет понемногу костенеть.

Теменная кость также имеет передненижний угол.

Он достаточно тонок и находится в диапазоне от 0 до 90 градусов. Его можно найти в месте, где располагается лобная кость и большой крыло клиновидной кости. Внутренняя часть угла обладает бороздой, через которую проходит средняя ветвь менингеальной артерии.

Передненижний клевой угол острый и тонкий; он располагается между лобной костью и большим крылом клиновидной кости. На внутренней стороне проходит борозда, где идет передняя ветвь средней менингеальной артерии. Сосцевидный угол слегка плоский и соседствует с затылочной костью и сосцевидным отростком височной кости.

На внутренней части можно даже заметить совсем небольшую, но достаточно широкую борозду. Именно здесь находится сигмовидный венозный синус. У выпуклой поверхности снаружи наблюдается сильный рельеф. Это объясняется тем, что именно здесь крепятся мышцы и фасции.

Теменная кость, или os parietale, является парной и создает верхнюю и боковые части черепного свода. Она имеет четырехугольную форму доски с выпуклой наружной стороной и различными краями: верхним, нижним, передним и задним.

Наружная поверхность, facies externa, гладкая и выпуклая. Место наибольшей выпуклости кости – это теменной бугор, tuber parietale. Ниже теменного бугра горизонтально идет дугообразная шероховатая верхняя височная линия, linea temporalis superior, которая начинается от переднего края кости и, являясь продолжением одноименной линии лобной кости, тянется через всю поверхность теменной кости к ее задненижнему углу. Ниже этой линии, параллельно нижнему краю теменной кости, проходит другая, более выраженная нижняя височная линия, linea temporalis inferior (первая является местом прикрепления височной фасции, fascia temporalis, вторая – височной мышцы, m. temporalis).

Внутренняя поверхность (facies interna) обладает вогнутой формой; на ней можно увидеть слабовыраженные отпечатки, оставленные рельефом мозга в виде пальцевидных вдавлений (impressiones digitatae) и ветвящихся артериальных борозд (sulci arteriosi), которые являются следами от ветвей средней менингеальной артерии (a. meningea media).

Вдоль верхнего края внутренней поверхности кости проходит неполная борозда верхнего сагиттального синуса, sulcus sinus sagittalis superioris. С одноименной бороздой другой теменной кости она образует полную борозду (к краям борозды прикрепляется отросток твердой мозговой оболочки – серп большого мозга, falx cerebri).

На задней части верхнего края кости находится небольшое теменное отверстие (foramen parietale), которое служит проходом для ветви затылочной артерии к твердой мозговой оболочке и теменной эмиссарной вены. В глубине борозды сагиттального синуса и рядом с ней (особенно у пожилых) присутствуют множественные маленькие ямочки грануляций (foveolae granulares), в которые проникают выросты паутинной оболочки мозга.

На внутренней поверхности, у задненижнего угла, теменной кости залегает глубокая борозда сигмовидного синуса, sulcus sinus sigmoidei (отпечаток сигмовидного венозного синуса твердой мозговой оболочки). Кпереди эта борозда переходит в одноименную борозду височной кости, кзади – в борозду поперечного синуса затылочной кости.

Сагиттальный край (margo sagittalis) является прямым, сильно зазубренным и длиннее остальных; он соединяется с одноименным краем противоположной теменной кости в сагиттальном шве (sutura sagittalis). Нижний, чешуйчатый, край (margo squamosus) заострен и дугообразен; его передняя часть прикрыта задним отделом верхнего края большого крыла клиновидной кости, а далее кзади он совпадает с теменным краем

чешуя височной кости; самый задний участок соединяется зубцами с сосцевидным отростком височной кости. Соответственно этим трем участкам образуются три шва: чешуйчатый шов, sutura squamosa; теменно-сосцевидный шов, sutura parietomastoidea, и клиновидно теменной шов, sutura sphenoparietalis.

Передний лобный край (margo frontalis) имеет зубчатую структуру; он соединяется с теменным краем чешуи лобной кости и образует венечный шов (sutura coronalis).

Задний, затылочный, край, margo occipitalis, зазубрен, соединяется с ламбдовидным краем затылочной кости и образует ламбдовидный шов, sutura lambdoidea.

Теменная кость имеет четыре угла, соответствующих ее четырем сторонам. Передний верхний лобный угол, или angulus frontalis, близок к прямому углу и ограничивается венечным и сагиттальным швами.

Передненижний клиновидный угол, angulus sphenoidalis, острый (ограничен венечным и клиновидно-теменным швами).

Задний верхний затылочный угол, обозначаемый как angulus occipitalis, является тупым и находится под ограничением ламбдовидного и сагиттального швов.

Задненижний сосцевидный угол, angulus mastoideus, более тупой, чем задневерхний (ограничен ламбдовидным и теменно-сосцевидным швами); его передний участок заполняет теменную вырезку, incisura parietalis, височной кости.

Нормальная анатомия человека: конспект лекций

Лобная кость (os frontale) состоит из носовой и глазничной частей и лобной чешуи, занимающей большую часть свода черепа.

Носовая часть (pars nasalis) лобной кости формирует боковые и передние границы решетчатой вырезки. Центральная линия переднего сегмента завершается носовой остью (spina nasalis), а по обеим сторонам от нее находятся отверстия лобной пазухи (apertura sinus frontalis), ведущие к правой и левой лобным синусам.

Правая часть глазничной части (pars orbitalis) лобной кости отделена от левой решетчатой вырезкой (incisura ethmoidalis). На мозговой ее поверхности имеются пальцевидные вдавления.

Глазничная поверхность представляет собой верхнюю границу глазниц, около медиального угла которой располагается блоковая ямка (fossa trochlearis), а в латеральном углу – ямка для слезной железы (fossa glandulae lacrimalis). Возле блоковой ямки находится одноименная ость.

Лобная чешуя (squama frontalis) лобной кости имеет внутреннюю (facies interna), наружную (facies externa) и височные поверхности (facies temporales).

На медиальной части надглазничного края (margo supraorbitalis) лобной кости имеется лобная вырезка (incisura frontalis). Латеральная секция надглазничного края завершается скуловым отростком (processus zygomaticus), от которого уходит височная линия (linea temporalis). Над надглазничным краем находится надбровная дуга (arcus superciliaris), переходящая в плоскую область (glabella). На внутренней стороне располагается борозда верхнего сагиттального синуса (sulcus sinus sagittalis superioris), которая спереди переходит в лобный гребень (crista frontalis), в основании которого находится слепое отверстие (foramen caecum).

Теменная кость (os parietale) имеет четыре края: затылочный, лобный, сагиттальный и чешуйчатый. Этим краям соответствуют четыре угла: лобный (angulus frontalis), затылочный (angulus occipitalis), клиновидный (angulus sphenoidalis) и сосцевидный (angulus mastoideus).

Теменная кость формирует верхние боковые своды черепа. На выпуклой наружной поверхности в центре расположен теменной бугор (tuber parietale), ниже которого находятся верхняя и нижняя височные линии (lineae temporales superior et inferior). Вдоль верхнего края внутренней вогнутой поверхности проходит борозда верхнего сагиттального синуса (sulcus sinus sagittalis superioris), вдоль которой расположены ямочки грануляций (foveolae granulares). По всей внутренней поверхности имеются артериальные борозды (sulci arteriosi), в области сосцевидного угла проходит борозда сигмовидной пазухи (sulcus sinus sigmoidei).

Опыт других людей

Анна, 29 лет, медсестра: «Когда я училась в мединституте, мы проходили анатомию и обсуждали разные отделы черепа. Кортикальный слой наружной поверхности теменной кости – это такой защитный слой, который обеспечивает прочность костей черепа. Он важен для защиты головного мозга, и я помню, что преподаватель говорил, что его целостность очень важна при травмах или различных заболеваниях.»

Игорь, 34 года, инженер: «Занимаясь биомеханикой, я столкнулся с понятием кортикального слоя теменной кости. Это очень интересная тема, так как этот слой играет ключевую роль в силовых нагрузках, когда человек испытывает физическое давление на череп. Я понял, что понимание структуры костей может помочь в разработке более безопасного спортивного оборудования.»

Елена, 40 лет, преподаватель: «На занятиях по анатомии я часто объясняю студентам, что кортикальный слой наружной поверхности теменной кости помогает распределять нагрузки и защищает головной мозг. Это актуально, особенно когда речь идет о травмах головы. Я всегда стараюсь подчеркнуть важность этого слоя в контексте медицинских исследований и неврологии.»

Вопросы по теме

Какова функция кортикального слоя наружной поверхности теменной кости?

Кортикальный слой наружной поверхности теменной кости выполняет несколько важных функций. Он обеспечивает защиту внутренних структур черепа и мозга от механических повреждений, благодаря своей твердости и прочности. Кроме того, этот слой играет роль в поддержании формы черепа и участвует в процессах, связанных с ростом и восстановлением кости. Также кортикальный слой может служить точкой прикрепления для мышц и связок, что влияет на подвижность и стабильность головы.

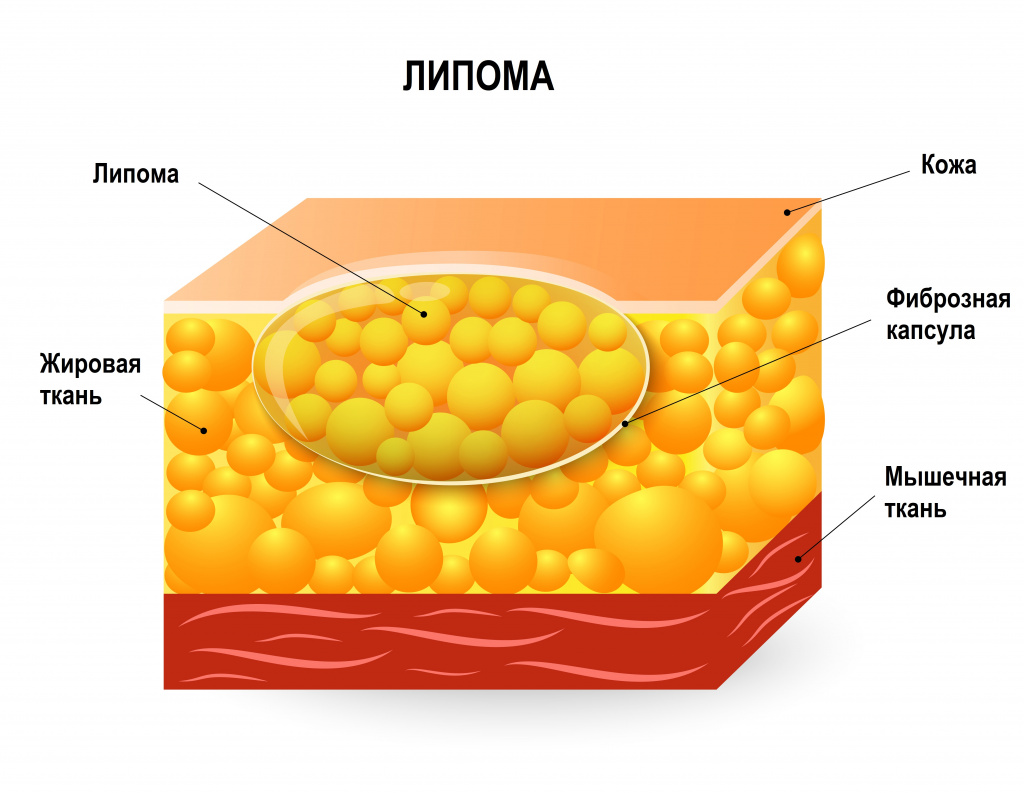

Какие заболевания могут повлиять на кортикальный слой теменной кости?

На кортикальный слой теменной кости могут негативно влиять различные заболевания, такие как остеопороз, который приводит к снижению плотности костной массы. В результате кость может стать более хрупкой и подверженной переломам. Другие условия, такие как травмы черепа, могут вызвать повреждение кортикального слоя, что также влияет на его структуру и функциональность. Инфекционные болезни, такие как остеомиелит, могут вызвать воспаление и разрушение костной ткани, что серьезно угрожает целостности кортикального слоя.

Как кортикальный слой влияет на занятия спортом и физической активностью?

Кортикальный слой наружной поверхности теменной кости играет важную роль в обеспечении безопасности и устойчивости головы во время физической активности и занятий спортом. Прочный кортикальный слой снижает риск травм головы при падениях или ударах, что особенно важно для контактных видов спорта. Однако, в случае недостаточной прочности или наличия заболеваний костей, человек может быть подвержен большему риску травм. Поэтому спортсменам следует уделять внимание своему здоровью и укреплению костной системы, чтобы минимизировать риски во время занятий.

совпадает с четырьмя углами:

совпадает с четырьмя углами:

На наружной стороне кости выделяется выраженная возвышенность — теменной бугор (tuber parietale).

На наружной стороне кости выделяется выраженная возвышенность — теменной бугор (tuber parietale). Под ним расположены две линии:

Под ним расположены две линии: