При повреждении крестообразной передней связки голень, в основном, смещается вперед относительно бедра. Это может приводить к нестабильности коленного сустава и увеличению подвижности голени в области суставной капсулы.

Симптомы повреждения могут включать боль, отек и ограничение движений в колене. Восстановление часто требует реабилитации и, в некоторых случаях, хирургического вмешательства для восстановления стабильности сустава.

- Повреждение крестообразной передней связки (КПС) часто связано с травмами коленного сустава.

- Голень (тав. tibia) может смещаться вперед относительно бедра (тав. femur) при разрыве КПС.

- Это смещение может вызвать нестабильность колена и ограничение подвижности.

- Диагностика включает физикальное обследование и визуализационные методы (МРТ, рентген).

- Лечение варьируется от консервативных методов до хирургического вмешательства.

- Реабилитация необходима для восстановления силы и функциональности колена.

Причины разрыва передней крестообразной связки коленного сустава

Разрыв может произойти при резких движениях или травмах коленного сустава, особенно когда нога поворачивается во время активности. Давайте рассмотрим основные причины:

- Разрыв передней крестообразной связки нередко бывает следствием сильного удара или падения на ноги, например, в игровых видах спорта, таких как футбол, баскетбол или гандбол.

- Травма может произойти в результате автомобильной аварии, когда ноги зажаты под приборной панелью при столкновении.

- Чрезмерная или нерегулярная нагрузка на колено может привести к повреждению передней крестообразной связки.

- Некоторые люди имеют более высокую предрасположенность к травмам коленного сустава из-за аномалий в строении костей.

- Непропорциональное соотношение между интенсивностью спортивной активности и индивидуальными особенностями организма.

- С возрастом связки теряют свою эластичность, что увеличивает вероятность получения травм.

- Лишний вес также создаёт дополнительную нагрузку на коленные суставы, что может привести к повреждениям связок.

Если у вас появились тревожные симптомы, указывающие на частичный разрыв, стоит обратиться к врачу-ортопеду для диагностики и оценки повреждений.

Симптомы и диагностика разрыва передней крестообразной связки коленного сустава

Основные симптомы разрыва передней связки коленного сустава могут включать:

- Резкая боль в области колена;

- Отечность колена;

- Чувство нестабильности или слабости в суставе;

- Медленное нарастание отека в области колена;

- Звук треска или щелчки при движении колена;

- Ограничение подвижности в коленном суставе.

Диагностику обычно проводят методом магнитно-резонансной томографии (МРТ), что позволяет найти признаки повреждения в связке и оценить степень ее травмирования. В некоторых случаях назначают компьютерную томографию (КТ) или рентген, чтобы проверить, нет ли дополнительных повреждений в кости. Врач также проводит набор физических тестов для оценки стабильности коленного сустава и обследование с помощью специальных инструментов во время артроскопии для диагностики разрыва передней крестообразной связки.

При повреждении крестообразной передней связки (КПС) голень может подвергаться определенным изменениям в своей анатомической позиции и функциональности. Обычно, в таких случаях происходит смещение голени в зависимости от характера травмы. Например, при резком движении или падении, часто наблюдается ее переднее смещение относительно бедра. Это связано с тем, что КПС выполняет стабилизирующую функцию, и при ее повреждении эта стабильность нарушается.

Также стоит отметить, что при повреждении КПС может возникнуть гипермобильность в коленном суставе. Это приводит к тому, что голень может двигаться в нехарактерных для нее направлениях, что увеличивает риск развития дополнительных травм, таких как повреждение менисков или других связок. Характер такого смещения может варьироваться в зависимости от стадии травмы и индивидуальных особенностей каждого пациента.

Реабилитация после травмы КПС требует особого внимания к положению голени и колена. Во время восстановления необходимо проводить специальные физические упражнения, которые помогут вернуть правильнуюBiomeханику движений и стабильность сустава. Эффективная реабилитация направлена не только на восстановление функций связки, но и на коррекцию положения голени, чтобы избежать хронических проблем в будущем.

Причины разрыва передней крестообразной связки коленного сустава

Травма чаще всего случается во время спортивных тренировок. Например, это может быть неожиданное изменение направления при беге, приземление на ноги после прыжка или удар по колену с предметом. В группе особого риска находятся спортсмены, такие как футболисты и лыжники, активно выполняющие прыжки и резкие движения.

К травме может привести падение со ступенек. Крестообразные связки становятся слабее по мере старения организма. Поэтому у людей от сорока лет риск получения травмы в опасных случаях выше, чем у молодежи.

Причины травмы:

- Неправильные движения коленом, например, резкая остановка при беге, прыжки с высоты или падения;

- Внезапные повороты ног, при которых стопа остается на месте, а голень вращается внутрь;

- Удар тяжелого предмета в переднюю часть колена;

- Дорожные происшествия.

Симптомы травмы

Признаки повреждения:

- Во время получения травмы слышен треск, и появляется болевой синдром.

- Отек в поврежденной области наблюдается в первые часы после травмы, что могло указывать на внутреннее кровотечение. Если отек возник быстро, значит, повреждение могло быть серьезным.

- Трудности с нормальным стоянием из-за нарушения опоры.

- Ограниченная подвижность из-за отека и боли.

- Смещение колена вперед.

Заподозрить травму можно, если после травмирующего события колено начинает сгибаться в непривычные стороны, особенно если это наблюдается одновременно с несколькими такими движениями.

Если повреждение произошло во время тренировки, обычно завершить ее не удаётся. Однако передвигаться можно будет.

Главный признак разрыва — это выбухание или искривление колена, иногда с отеком и болевыми ощущениями. Эти симптомы могут не проявиться сразу после травмы, а развиться в дальнейшем, если запустить лечение.

В запущенных случаях наблюдается неустойчивость сустава, проявляющаяся в виде подвывиха голени при движении или невозможности сесть на одной ногу. Также могут проявляться положительные симптомы «выдвижного ящика», быстрая утомляемость поврежденной ноги и боли в пояснице, бедре или здоровой конечности. Явным проявлением считается атрофия мышц повреждённой ноги.

Симптомы

Неустойчивость сустава колена

Основным признаком нарушения целостности связки (почти полного или полного разрыва) является нестабильность коленного сустава. Как уже упоминалось ранее, в случае несвоевременного и неправильного лечения такая проблема может привести к скорому развитию артрита, затрагивающего и другие суставы. При его прогрессировании (распространяясь на другие структуры опорно-двигательного аппарата), суставы будут опухать, а кожа на них приобретет красноватый оттенок.

Первое, на что следует обратить внимание пострадавшему – это устойчивость коленного сустава. Если такая устойчивость отсутствует, необходимо в срочном порядке обратиться в медицинское учреждение для консультации со специалистом.

В достаточно серьезных ситуациях пациентам могут назначать хирургическую операцию, которая позволит легко устранить разрыв или смещение связки. Травма участков коленного сустава представляет собой достаточно серьезное состояние. Практически всегда симптомы выступают в виде боли, дискомфорта при передвижении, невозможности выполнения ранее доступных действий, отечности и прочее. Если не принять восстановительные меры, то с течением времени патология может стать причиной инвалидизации.

Опыт других людей

Крестообразные связки – это одна из самых важных структур в человеческом теле, отвечающая за устойчивость и поддержку суставов. Люди, сталкивающиеся с проблемами в этой области, высказывают разные мнения. Некоторые отмечают, что укрепление крестообразных связок помогло им избежать травм и улучшило общую физическую форму. Другие же жалуются на боли и ограничения движений из-за растяжений или повреждений связок. В целом, правильный уход и тренировки способствуют укреплению этой важной части тела, что положительно сказывается на здоровье и активности человека.

Если повреждена передняя крестообразная связка и произошёл разрыв волокон, врач не всегда прибегает к хирургическому вмешательству, особенно если патология незначительна. В таком случае можно обойтись консервативными методами. К показаниям для операции относится отсутствие стабильности в суставе. Поэтому лечение можно условно поделить на два подхода: консервативный и хирургический.

Консервативная

- Есть ли у пациента частичный разрыв связок при сохранении устойчивости коленного сустава;

- Есть ли у пациента полный разрыв связок, но при этом отсутствие признаков потери стабильности (это свойственно как обычным людям, так и спортсменам, завершившим спортивную карьеру);

- Есть ли признаки нестабильности при полном разрыве (что касается людей, ведущих малоподвижный образ жизни);

- Возраст пациента (это может быть допустимо для детей, так как у них ещё открыты зоны роста костей).

Также консервативное лечение может быть актуально для людей пожилого возраста.

Гипсовая повязка на колено

Основа консервативного лечения заключается в правильной первой помощи при травме. Крайне важно обеспечить покой повреждённой конечности и правильно ее зафиксировать. В некоторых случаях может потребоваться наложение гипсовой повязки.

Говоря о медикаментозном лечении. То для пациентов подбираются препараты, которые обладают обезболивающим эффектом. При наличии гемартроза показан прием кровеостанавливающих средств и лечебная пункция, а также следует пить противовоспалительные и укрепляющие препараты.

На следующем этапе консервативной терапии начинают реабилитационные мероприятия. Пострадавший должен посещать занятия лечебной физкультуры, массаж, выполнять умеренные нагрузки, проходить физиотерапию и использовать специальные ортопедические средства, поддерживающие коленный сустав. Кроме того, рекомендуется отдых в специализированных санаториях, ориентированных на лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Часто такой подход оказывается весьма эффективным, и уже через 30-60 дней после его начала пациент полностью восстанавливается. Однако нельзя исключать, что полного выздоровления не произойдёт, и тогда потребуется операция.

Оперативное

Пластическая операция на связках колена

Как уже упоминалось, основным показанием для проведения хирургического вмешательства является неэффективность консервативного лечения. Также оперативное лечение показано тем спортсменам, которые намерены продолжать свою карьеру.

К сожалению, наложения швов для восстановления целостности поврежденных связок недостаточно. Именно поэтому хирурги проводят всем больным пластические операции реконструктивного характера. Им вживляют ауто или аллотрансплантанты, а также протезы искусственных связок. Стоит отметить, что донорами в процессе реконструкции выступают собственные связки человека.

Патчи берутся из надколенника или сухожилий, находящихся под коленом. Также могут использоваться материалы от доноров или синтетические заменители.

Главное преимущество такого подхода заключается в том, что пациент имеет возможность быстро восстановить физическую активность и продолжить заниматься спортом. Важно лишь следовать рекомендациям лечащего врача в период реабилитации. Игнорирование этих требований может привести к серьёзным осложнениям, самым неприятным из которых является контрактура коленного сустава, сопровождающаяся ограничением подвижности ноги.

ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАНСПЛАНТАТА ИЗ СОБСТВЕННОЙ СВЯЗКИ НАДКОЛЕННИКА

Еще одним давно зарекомендовавшим себя методом реконструкции передней крестообразной связки является артроскопическая пластика с использованием аутотрансплантата из сухожилия собственной связки надколенника. Для операции забирается полоска сухожилия с костными блоками на каждом из концов.

Основным преимуществом этого типа аутотрансплантата является высокая прочность и скорость реабилитации.

Сухожилие собственной связки надколенника — это толстая и крепкая структура, которая располагается на передней части коленного сустава. Оно начинается от нижней части надколенника и крепится немного ниже колена на большеберцовой кости. Его основная задача — разгибание и поднятие ноги.

При использовании этого сухожилия в качестве аутотрансплантата, хирург удаляет полосу сухожилия, обычно из средней его части, а Вырезает костные блоки из надколенника и бугристости большеберцовой кости, крепя их после этого на место.

Анатомическое устройство трансплантата способствует более быстрому заживлению и обеспечению надёжной фиксации новой связки к большеберцовой и бедренной костям. При имплантации трансплантата костные блоки помещают в костные каналы. Поверхности костей и блоков соприкасаются и со временем срастаются, подобно обычному перелому.

Операцию хирург проводит с использованием артроскопа, подключенного к монитору, этот метод позволяет контролировать манипуляции внутри сустава, не выполняя обширные разрезы мягких тканей, практиковавшиеся в доартросокпическую эпоху. Подобная техника операции существенно ускоряет восстановление и характеризуется существенно более низким болевым и отечным синдромом после операции.

Операции по реконструкции передней крестообразной связки обычно проводятся под спинномозговой анестезией. Хирург начинает с двух проколов кожи, через которые в сустав вводится артроскоп и специализированные инструменты. После осмотра полости сустава и подтверждения диагноза выполняются два небольших разреза в области сухожилия надколенника. При этом принимаются меры, чтобы избежать повреждения близлежащих нервов и сосудов.

Хирург достает центральную часть сухожилия собственной связки надколенника через небольшие разрезы, извлекая два костных блока из области надколенника и большеберцовой кости.

Костные блоки округляются и сглаживаются, В блоках сверлятся отверстия, через которые проводятся прочные нити, за которые аутотрансплантат будет протягиваться через туннели в бедренной и большеберцовой кости и натягиваться.

Далее, хирург готовит коленный сустав, удаляет дегенеративно измененные ткани, при необходимости выполняет шов мениска, резецирует остатки поврежденной передней крестообразной связки.

После этого в бедренной и большеберцовой костях сверлят канальцы.

Позиция отверстий сделана так, что аутотрансплантат, проходящий через них и фиксируемый, функционировал как настоящая передняя крестообразная связка.

Затем трансплантат протаскивается через туннели в костях, натягивается и фиксируется винтами или специальными пуговицами.

После артроскопической проверки расположения связки в суставной полости устанавливается дренаж, а мягкие ткани зашиваются.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ

Главные цели операции по пластики передней крестообразной связки это восстановление стабильности в суставе, отсутствие боли и отечности, возвращение к повседневной активности и спорту. Чтобы результат операции был хороший, очень важна правильная реабилитация. Аутотрансплантату потребуется время, чтобы стать новой передней крестообразной связкой.

Критически важно не нарушить процесс приживления аутотрансплантата на новом месте.

Операция — это только 50 процентов успеха, реабилитация не менее важна. Залогом успешной реабилитации является тесное взаимодействие хирурга, физиотерапевта и пациента.

На первичном этапе реабилитации после операции основная задача заключается в снижении боли, уменьшении отека, заживлении раны и предотвращении скопления крови в суставе. В этот период конечность фиксируется в ортезе, а пациент передвигается без нагрузки на оперируемую ногу, проходят процедуры магнитотерапии и мышечной стимуляции. Этот этап длится примерно 7 дней.

В следующий период пациент восстанавливает объем движений и начинает опираться на прооперированную ногу. Продолжительность этого периода около месяца. В это время происходит постепенное увеличение нагрузки на конечность и расширение объема движений.

Следующий этап реабилитации направлен на укрепление мышц ноги и восстановление повседневной активности пациента. Этот период может продолжаться до двух месяцев. Полное восстановление и возможность занятия спортом обычно наступает через 5-6 месяцев после операции. При различных аутотрансплантатах для реконструкции передней крестообразной связки программа реабилитации может отличаться.

Если используется синтетический эндопротез для пластики передней крестообразной связки, возвращение к полной повседневной активности происходит всего через 4 недели после операции. Для защиты аутотрансплантата в процессе заживления может понадобиться ортез, чтобы избежать внешних воздействий.

Функции ПКС

- Первичное ограничение переднего смещения большеберцовой кости: 85% сопротивления в ходе теста переднего выдвижного ящика при сгибании колена на 90 градусов.

- Вторичное ограничение вращательных движений большеберцовой кости и варусного положения: вальгусная позиция при полном разгибании колена.

- Проприоцептивная функция: наличие механорецепторов в связках.

Травмы медиального коллатерального связочного аппарата (степень I-III) при этом представляют собой серьезную проблему, так как существует высокая вероятность развития жесткости колена после травмы. Большинство ортопедов сначала занимаются лечением травмы МКС (в течение первых шести недель), применяя ограничительные ортезы для колена. В течение этого времени спортмен проходит комплексную реабилитационную программу. Только по завершении этого периода проводится реконструкция ПКС.

Ушибы костей и микротрещины

Субкортикальная травма трабекулярной кости (ушиб кости) может возникнуть из-за давления, оказываемого на колено при травматической инциденте, и особенно связана с разрывом ПКС. Связанные с этим травмы менисков и МКС, как правило, увеличивают прогрессирование ушиба кости. Считается, что фокальные аномалии сигнала в субхондральной кости, наблюдаемые на МРТ (не обнаруживаемые на рентгенограммах), представляют собой микротрабекулярные переломы, кровоизлияния и отеки без нарушения соседних участков или суставного хряща. Ушибы костей могут возникать изолированно от повреждения связок или менисков.

Скрытые повреждения костей были выявлены у 84-98% пациентов с разрывом ПКС. Наиболее распространены повреждения латерального компартмента, которые затрагивают или боковой мыщелок бедренной кости, или боковое плато большеберцовой кости, или оба. Несмотря на то, что большинство костных повреждений восстанавливаются, могут возникнуть необратимые изменения.

В научной литературе обнаруживается неясность в отношении сроков сохранения этих костных повреждений, однако сообщается, что они могут фиксироваться на МРТ в течение многих лет. Реабилитация и долгосрочные прогнозы остаются неопределенными у пациентов с множественными костными и сопутствующими травмами суставного хряща. При выраженном ушибе кости рекомендуется отложить возвращение к полной нагрузке, чтобы не усугубить повреждение субхондральной кости и хряща.

Повреждение хряща

Hollis и соавт. (2012) предположили, что все пациенты после травматического нарушения ПКС получили хондральную травму во время первоначального удара с последующей продольной деградацией хряща в участках, не затронутых начальным ушибом кости (процесс, который ускоряется через 5-7 лет наблюдения).

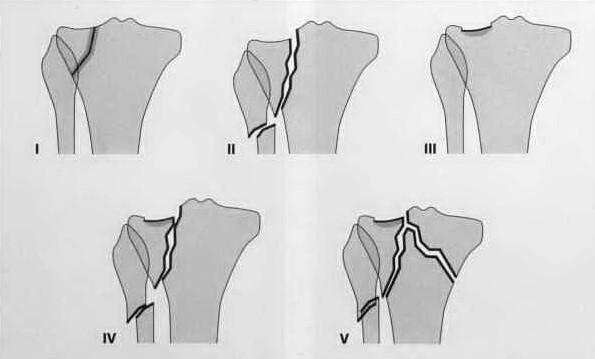

Переломы плато большеберцовой кости

Перелом плато большеберцовой кости — это перелом кости или нарушение непрерывности кости, происходящее в проксимальном отделе большеберцовой кости, влияющее на коленный сустав, его стабильность и подвижность. Большеберцовое плато — это критическая область, несущая вес, расположенная на верхней части большеберцовой кости и состоящая из двух слегка вогнутых мыщелков (медиального и латерального мыщелков), разделенных межмыщелковым возвышением и наклонными областями спереди и позади него.

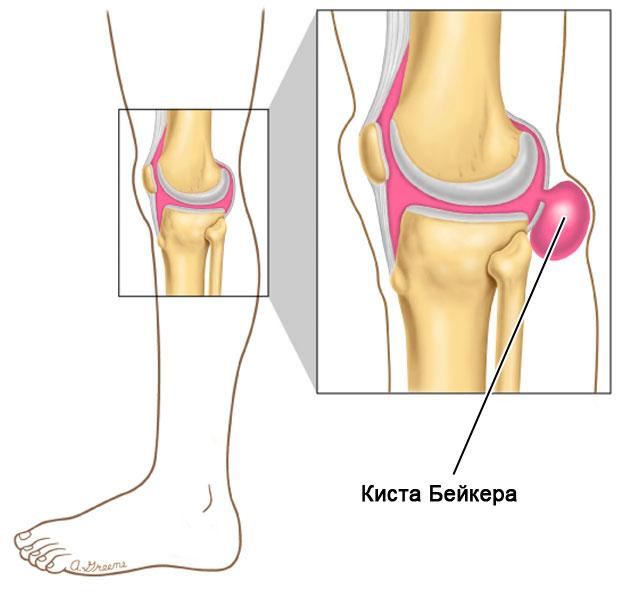

Анатомически подколенные кисты можно разделить на три области:

- Медиальное большеберцовое плато (часть плато, находящаяся ближе к центру тела, содержащая медиальный мыщелок).

- Латеральное большеберцовое плато (часть плато, находящаяся дальше от центра и содержащая латеральный мыщелок).

- Центральное большеберцовое плато (расположено между медиальной и латеральной частями и содержит межмыщелковое возвышение).

Эти переломы возникают вследствие варусных или вальгусных сил, сочетающихся с осевыми нагрузками на колено, и обычно наблюдаются при травмах ПКС, редко — в изоляции. Перелом латерального плато большеберцовой кости называют переломом Сегонда, который чаще всего возникает при повреждении ПКС.

Повреждение задне-латерального угла

Стабильность задне-латерального угла колена обеспечивается капсульными и некапсульными структурами, которые функционируют как статические и динамические стабилизаторы, включая латеральную коллатеральную связку, подколенную мышцу и сухожилие, включая ее прикрепление к малоберцовой кости (подколенно-малоберцовую связку), а также боковую и заднебоковую части капсулы. Травмы этой области, приводящие к нестабильности вращения задне-латеральной части, обычно связаны с одновременными повреждениями связок в других местах колена. Полноценные травмы задне-латерального угла обычно связаны с разрывом одной или обеих крестообразных связок. Важно отметить, что неспособность устранить нестабильность задне-латеральных угловых структур увеличивает силы в местах трансплантации передней и задней крестообразных связок и может в конечном итоге предрасполагать к неудаче при их реконструкции.

Подколенная киста

Подколенные кисты, первоначально называемые кистами Бейкера, образуются, когда бурса набухает синовиальной жидкостью, с или без явной провоцирующей этиологии. Проявление варьируется от бессимптомного до болезненного, с ограничением подвижности колена. Лечение варьируется в зависимости от симптомов и этиологии.

Подколенные кисты представляют собой связь между коленным суставом и бурсой, возникающую в результате биомеханики жидкости на местном уровне. Исследования Wolfe и Colloff показали, что для формирования этой кисты необходимы два условия: анатомическая связь и хронический выпот, который позволит реализовать эту потенциальную связь.

Формирование кисты связано с травмами, артритом и инфекциями. По данным Sansone (2013), у 44 из 47 проанализированных подколенных кист имелись внутрисуставные повреждения, такие как разрывы медиального мениска и передней крестообразной связки, синовит, повреждения хряща, включая полное эндопротезирование коленного сустава. Внутрисуставные травмы, инфекционные процессы и артрит способствуют образованию выпота, который, в свою очередь, влияет на развитие подколенной кисты.

Подколенные кисты были обнаружены в задне-латеральной и задне-медиальной части подколенной ямки, между икроножной мышцей и глубокой фасцией, а также между подошвенной и икроножной мышцами. Синовиальная жидкость вырабатывается синовиальной капсулой через богатую сеть фенестрированных микрососудов.

Основной движущий механизм, способствующий непрерывному образованию синовиальной жидкости, заключается в осмотическом градиенте между микроциркуляторным руслом синовиальной оболочки и суставным пространством. Осмотическое давление в суставе привлекает жидкость из микроциркуляции согласно силам, описанным в теории Старлинга.

В нормальном колене внутрисуставной объем и давление сводятся к минимуму за счет осмотического всасывания, оказываемого синовиальным матриксом. Затем синовиальная жидкость втягивается обратно в вены и лимфатические узлы синовиальной оболочки, откуда она откачивается движениями колена. Поврежденное колено, обусловленное травмой, артритом или инфекцией, включает в себя увеличение объема и давления синовиальной жидкости. Выпот возникает, когда клиренс синовиальной жидкости отстает от микрососудистого оттока.

У взрослого пациента обычно присутствует основное нарушение в суставе. У детей подколенная киста может существовать изолированно, а коленный сустав при этом остается нормальным. Киста Бейкера реже встречается в детской ортопедической практике, чем у взрослых. Среди детей киста Бейкера практически не связана с суставной жидкостью или травмами мениска и ПКС.

Sansone (1995) подтвердил связь подколенных кист с различными патологиями, которые можно выявить при МРТ. Наиболее распространенные повреждения включают повреждения менисков (83%), часто с участием заднего рога медиального мениска, повреждения суставного хряща (43%) и разрывы ПКС (32%).

Диагностические процедуры

Точный диагноз может быть поставлен с помощью следующих процедур:

Физическая оценка, которая включает в себя следующие тесты:

- Тест Лахмана.

- Тест переднего выдвижного колена.

- Тест на передний подвывих.

Рентгенологическое исследование

Рентгенологические исследования коленного сустава должны выполняться при подозрении на разрыв ПКС, как в прямой, так и в боковой проекции, а В проекции надколенника. В положении стоя с опорой это позволяет оценить расстояние в суставе между бедренной и большеберцовой костями. Это также позволяет измерить индекс межмыщелковой выемки, который имеет важное прогностическое значение для разрывов ПКС.

Сухожилие надколенника и его высота измеряются на боковой рентгенограмме. Вид туннеля также может быть полезен. Рентгенограмма Merchant не только показывает суставное пространство между бедренной костью и надколенником, но и помогает определить, есть ли у пациента пателлофеморальное смещение. Наличие следующих факторов следует отметить по рентгеновским снимкам:

- Индекс межвыемки.

- Остеохондральный перелом.

- Перелом Сегонда.

- Ушиб кости.

Индекс межмыщелковой выемки определяется как отношение ширины выемки к ширине дистального отдела бедренной кости на уровне подколенной ямки, что измеряется на рентгеновских снимках коленного сустава в туннельном проекции. Нормальное соотношение составляет 0.231 ± 0.044, при этом индекс у мужчин чаще выше, чем у женщин.

Выяснили, что у спортсменов с неконтактными травмами ПКС индекс выемки был, в среднем, на 1 стандартное отклонение ниже, чем у здоровых индивидов, что свидетельствует о более узком индексе ширины выемки. Он измеряется с помощью линейки, расположенной параллельно линии соединения, и определяется по самой узкой части выемки. При наличии хронических повреждений ПКС может наблюдаться уменьшение межмыщелкового возвышения, гипертрофия или образование остеофитов на фасете надколенника.

Это также одна из причин, по которой женщины более склонны к травмам ПКС по сравнению с мужчинами. Также было замечено, что величина внутреннего угла латерального мыщелка бедренной кости была значительно выше у женщин-спортсменов с разрывом ПКС по сравнению с женщинами без него. Величина ширины межмыщелковой выемки была статистически меньше у спортсменов с повреждением ПКС по сравнению с теми, у кого ее не было. Также было замечено, что внутренний угол латерального мыщелка бедренной кости является лучшим прогностическим фактором для разрыва ПКС у молодых гандболисток по сравнению с шириной межмыщелковой выемки.

При хронических повреждениях ПКС могут появляться шпоры или гипертрофия межмыщелкового возвышения, остеофиты на фасете надколенника или сужение суставного пространства из-за краевых остеофитов. Особенно в случаях с незрелым скелетом требуется простая рентгенологическая оценка, так как в этой категории пациентов нередко наблюдаются разрывы связок.

Магнитно-резонансная томография

МРТ имеет преимущество за счёт четкого отображения всех анатомических структур коленного сустава. Нормальная передняя крестообразная связка видна как четкая полоса низкой интенсивности сигнала на сагиттальных изображениях в области межмыщелковой ямки. При остром повреждении ПКС видимость связки нарушается, ее волокна повреждаются, а сигнал становится неоднородным, показывая локальные отеки и кровоизлияния.

МРТ позволяет с высокой точностью (95% и выше) диагностировать повреждения ПКС, а Выявлять травмы, связанные с менисками, суставным хрящом и ушибами костей.